L’amore e l’altro mondo nell’immaginario

medievale: un percorso in quattro testi, da Andrea Cappellano a Boccaccio

I. In una calda e luminosa

giornata d’estate un nobile cavaliere, insieme ad altri suoi pari, cavalca per

la selva reale di Francia al seguito del suo signore. La compagnia si ferma a

riposare in un locus amoenus, mentre i cavalli si dilettano al pascolo.

Quando si tratta di ripartire, il nostro cavaliere, attardatosi a rintracciare

il proprio cavallo che si era allontanato, si ritrova solo e si mette alla

ricerca della compagnia. Comincia così per lui una straordinaria avventura, che

lo porta prima ad incontrare una cavalleria di morti e poi a visitare la loro

sede ultraterrena.

Il

corteo incontrato è guidato dal dio Amore ed è composto da donne, suddivise in

tre gruppi. Nel primo gruppo ci sono donne molto belle e ben vestite, che

cavalcano un palafreno lussuosamente bardato e sono accompagnate ciascuna da

due cavalieri che procedono al loro fianco e da un terzo appiedato che guida a

mano il loro cavallo: sono, costoro, quelle "beatissime donne" che in

vita concessero il loro amore agli amanti che ne erano degni, e che perciò ora

ricevono, come ricompensa, tale onore. Le donne del secondo gruppo sono

accompagnate da una gran quantità di servitori, a piedi e a cavallo, ma la

moltitudine e la confusione sono tali che esse, invece di essere adeguatamente

servite, ricevono soltanto impaccio nel cavalcare: si tratta delle donne che in

vita si concessero a tutti senza discrezione, e che perciò ora hanno in cambio

tale condizione disagiata. Nel terzo gruppo ci sono donne mal vestite,

costrette a cavalcare senza sella su cavalli macilenti e zoppicanti, senza

alcun cavaliere che le accompagni e le serva, per di più accecate e soffocate

dalla molta polvere sollevata dal gruppo precedente: sono queste le donne che

in vita "mantennero chiusa la porta dell’amore", rifiutarono di

concedersi anche ai cavalieri che degnamente le avrebbero amate, preferirono la

castità e perciò ora subiscono la giusta punizione.

Anche

nel regno governato dal dio Amore, ove il nobile protagonista giunge al seguito

del corteo, le tre schiere hanno una collocazione corrispondente: di premio o

di punizione, secondo criteri analoghi a quelli riscontrati nella cavalcata. In

una radura ci sono tre zone concentriche: quella più interna (Amoenitas)

è una sorta di paradiso terrestre, e lì, all’ombra di un grande albero e presso

il trono del dio Amore, risiedono felici con i loro cavalieri le donne che

amarono e si lasciarono amare cortesemente; nella zona intermedia (Humiditas),

su prati inondati da acqua gelida, sono collocate le donne di facili costumi;

in quella più esterna (Siccitas), arsa da un sole cocente, si trovano le

donne che si vollero mantenere caste, ora costrette, per maggiore tormento, a

sedere su dolorosi fasci di spine.

Tutto

ciò è raccontato da Andrea Cappellano nel primo libro del De amore (1),

il trattato in cui si dà sistemazione teorica a quella concezione

dell’"amor cortese" (o fin’amor) che, nata in Provenza alla

fine del sec. XI, si sarebbe poi diffusa negli ambienti colti di tutta Europa (2).

La

narrazione di visioni d’oltretomba, di defunti che ricevono premi o punizioni a

seconda del loro comportamento in vita, non è infrequente nel Medioevo: ciò che

qui è notevole è non tanto che il comportamento in questione sia esclusivamente

relativo all’amore (come era da aspettarsi, visto l’argomento oggetto del

trattato di Andrea), quanto il fatto che l’amore sia assolutamente dissociato

dall’idea cristiana di peccato, ed anzi esaltato e premiato nell’oltretomba,

quando praticato in vita secondo i canoni della cortesia (3). Né può sfuggire

che, nella visione testé narrata, la condizione peggiore (direi ‘infernale’,

adottando una categoria che appartiene all’oltretomba cristiano) è riservata

alle donne che praticarono la castità (4), ovvero la virtù per eccellenza

secondo la morale cristiana, mentre una sorta di ‘regno intermedio’ c’è per le

donne che, vere e proprie lussuriose, si concessero indiscriminatamente (5); al

‘paradiso’ hanno accesso le donne che non negarono il loro amore, ma

corrisposero, com’era giusto e doveroso, alla richiesta degli amanti cortesi (6).

La

dottrina, dunque, che ispira la visione di Andrea, è in aperto contrasto con la

dottrina cristiana, anzi si struttura come una vera e propria religione

antitetica a quella cristiana: c’è un’oltretomba, come s’è visto, e c’è un dio,

Amore, che attribuisce premi e castighi secondo un rigoroso contrappasso, che

determina la condizione ultraterrena in relazione al comportamento tenuto in

vita. Ciò appare anche più evidente se si nota che, nella concezione cortese,

l’amore è sì sentito come un sentimento nobile e nobilitante, ma non per questo

è ridotto ad un fatto puramente spirituale, depauperato delle sue componenti

erotico-sensuali: al contrario, tali componenti - apertamente valorizzate nel

trattato di Andrea (7) - costituiscono le fondamenta su cui si innalza la

grande elaborazione culturale dell’amor cortese; e il fatto che l’adulterio ne

sia un canone qualificante (8), dimostra una volta di più, se ce ne fosse

bisogno, che l’amore di cui si tratta è un amore-passione, in forza di ciò

legittimato a realizzarsi al di fuori dei vincoli di interesse e convenienza

connessi con il matrimonio. In altre parole si potrebbe anche dire che la

dottrina in questione, di cui Andrea è il grande divulgatore, intende dare

dignità morale a quella passione amorosa da sempre oggetto della riprovazione

della Chiesa.

Nel

merito, la storia secolare dell’atteggiamento della Chiesa, da Paolo di Tarso a

Tommaso d’Aquino, è sostanzialmente una storia di condanne: la passione

d’amore, che travolge la ragione, è peccaminosa, è il segno dell’imperfezione

umana dopo la Caduta; l’amore carnale, fuori del matrimonio, non si giustifica

in alcun modo, nel matrimonio è tollerato ai fini della procreazione, ma, anche

in questo caso, con le dovute cautele, perché il desiderio è intrinsecamente

malvagio. Basterà ricordare, per tutti, Gerolamo che, nell’Adversus

Jovinianum, bolla così il desiderio troppo intenso del marito: "Adulter

est in suam uxorem amator ardentior... Sapiens vir iudicio debet amare

coniugem, non adfectu... Nihil est foedius quam uxorem amare quasi adulteram."

(9).

Di

tutto ciò Andrea era ben consapevole, se è vero che la ritrattazione del III

libro (De reprobatione amoris) è motivata anche dalla paura di incorrere

in una condanna per eresia. Il "cappellano", da buon chierico, finiva

per negare, in nome della verità di fede, ciò che per due libri aveva esaltato

in nome della verità di ragione: quello stesso amore che era stato celebrato

come fonte di ogni azione virtuosa e degna di lode, viene ora indicato, nel III

libro, come grave offesa a Dio, origine di ogni comportamento delittuoso, causa

di dannazione eterna. Ma evidentemente quella ritrattazione, così poco

convincente per noi, nemmeno convinse l’autorità ecclesiastica: le "due

verità" non potevano coesistere, e la condanna (che intendeva colpire

proprio la tesi della "doppia verità" sostenuta dagli averroisti

latini) si abbatté sul libro di Andrea il 7 marzo del 1277, per opera del

vescovo di Parigi, Stephen Tempier (10).

Del

resto, quella condanna, che arrivava circa un secolo dopo la pubblicazione del

libro, non era che l’ultimo anello di una catena che aveva finito per

strangolare, insieme all’amor cortese, la possibilità stessa di fondare una

morale e un pensiero alternativi a quelli imposti dalla ortodossia cattolica.

E’

una storia che, per un verso, rimanda a quella delle dispute teologiche che,

nel corso dei secoli XII e XIII, videro contrapporsi scuole di pensiero di

ascendenza aristotelica e platonica; per altro verso, si intreccia con la

vicenda della persecuzione delle eresie, che ebbe come momento culminante la

crociata contro gli Albigesi voluta da papa Innocenzo III nel 1208.

Per

quanto riguarda il primo aspetto, basterà ricordare che certo ‘naturalismo’ di

ispirazione platonica (si pensi, in particolare, ai poeti e filosofi della

scuola di Chartres, attivi nella prima metà del XII secolo) proprio in quanto

metteva l’accento sulle potenzialità della Natura, vicaria di Dio, finiva anche

per valorizzare l’intrinseca bontà dell’amore terreno fra l’uomo e la donna. Il

prevalere dell’aristotelismo, soprattutto per opera di Tommaso d’Aquino nella

seconda metà del XIII secolo, sia sul piano teologico ristabilì le distanze fra

il cielo e la terra, sia sul piano morale relegò definitivamente nel territorio

del peccato l’etica profana dell’amore cortese (11).

Ma

quell’etica dovette subire il contraccolpo anche sul fronte della guerra che la

Chiesa di Roma combatté e vinse contro le eresie. Quale che fosse la relazione

fra il catarismo, particolarmente vigoroso nel sud della Francia, e la grande

cultura cortese fiorita pressoché contemporaneamente negli stessi luoghi (12),

non c’è dubbio che la crociata contro gli Albigesi non si limitò ad estirpare

la mala pianta dell’eresia, ma determinò anche in modo irreversibile il

tramonto di quella civiltà. In particolare, non poteva avere cittadinanza

all’interno della comunità cristiana la concezione dell’amore che celebrava

apertamente una passione tutta terrena e addirittura idealizzava l’adulterio:

fu perseguita come una peste, come il frutto avvelenato di quella haeretica

pravitas che, in spregio del matrimonio, sembrava aver rovesciato il detto

paolino (melius est nubere quam uri) nel suo contrario (melius est

uri quam nubere).

II. Ma in Italia, nel 1277,

la peste si era già diffusa. Non solo perché a quella data il De amore

risulta già conosciuto (13), ma proprio perché la lirica siciliana dell’età di

Federico II sembra avere importato in Italia quegli ideali di amore cortese,

banditi nelle terre d’origine.

Di

quegli ideali si nutre più di una generazione di poeti, quegli ideali (e quindi

il De amore, che li organizza sistematicamente) costituiscono una

componente fondamentale nella cultura di ogni poeta del sec. XIII, dai

siciliani agli "stilnovisti", da Jacopo da Lentini a Dante (14).

Dante

ha letto gli autori provenzali, conosce il trattato di Andrea, padroneggia

quelle problematiche, come era pressoché indispensabile per chiunque volesse

trattare d’amore. Ma è per lui un bagaglio sempre più pesante, in quanto quella

cultura, con quel sistema di valori, in particolare con quella concezione laica

dell’amore, non può non scontrarsi, nella sua coscienza, con i dettami della

morale cristiana. Di tale scontro - e della continua ricerca di una superiore

conciliazione - è testimonianza esemplare il percorso poetico che conduce dalla

Vita Nova alla Commedia .

Ed

è interessante notare come proprio l’episodio di Francesca, nel V dell’Inferno,

sia segno di un rapporto intensamente, e drammaticamente, vissuto dall’autore

con i modelli proposti dalla cultura cortese. Un rapporto mai dimenticato, ma

ormai inaccettabile alla luce di una concezione che ha tolto all’amore ogni

connotazione mondana per collocarlo in una dimensione autenticamente religiosa

(di una religione, cioè, in cui è Cristo abate del collegio, e non

Amore) e attribuirgli la capacità di innalzare l’anima fino alla contemplazione

di Dio.

Nel

V dell’Inferno ci troviamo di fronte ad una visione dell’oltretomba che, fatte

le debite proporzioni, non può non rievocare quella immaginata da Andrea nel I

libro del De amore: in entrambi i casi è la passione d’amore l’elemento

rispetto al quale si è giudicati e "mandati" per l’eternità.

Ovviamente, mentre in Andrea - dato l’argomento da lui trattato - questo è

l’unico motivo preso in considerazione, per Dante quello segnato dalla passione

d’amore non è che uno fra i tanti caratteri che individuano il viaggio terreno

dell’uomo e, di conseguenza, il suo eterno destino; e mentre la visione di

Andrea è soltanto un momento didascalico all’interno di un trattato teorico, la

Francesca di Dante, nel poema cui han posto mano e cielo e terra, non è

che una figura fra le tante che compongono il quadro, grandioso e totale, della

condizione umana.

Ma

se si restringe lo sguardo al motivo oggetto di riflessione in entrambi gli

episodi (la passione d'amore, appunto, ovvero il modo in cui tale passione è

stata concepita e praticata nella vita terrena) non pare improprio il

confronto; e non solo perché, come è già stato rilevato (15), è comune l’idea

del viaggiatore, perdutosi nella selva, cui è concesso di apprendere la

condizione nell’aldilà perché possa riferirne ad ammaestramento dei viventi; o

perché tale condizione appare regolata, analogamente, dalla legge del

contrappasso, o per altre similitudini che vi si vogliano riscontrare; quanto perché

il confronto ci consente di misurare appieno la distanza che separa le due

concezioni, una distanza che conduce addirittura ad un rovesciamento di

prospettiva, ad una inconciliabile opposizione.

L’amore

esaltato da Andrea, l’amore proprio di chi ha cuore gentile, l’amore nobile e

nobilitante, e perciò santificato nel suo oltretomba, è diventato nella Commedia

peccato di lussuria, proprio di coloro che la ragione sommettono al talento,

un peccato che conduce alla dannazione eterna. Analogamente, alla condizione

beata delle donne cui è reso ogni onore e servizio nella visione di Andrea,

corrisponde nella Commedia la condizione di Francesca, travolta per

sempre dalla bufera infernale. E si badi: il comportamento per cui Francesca è

punita non differisce da quello che nel De amore si raccomanda come

esemplare; non differisce, perché Francesca non ha concesso il suo amore

indiscriminatamente, ma, lei gentile, ha corrisposto all’amore di un uomo

gentile, com’era doveroso; né è l’adulterio a fare la differenza, visto che la

condizione extra-coniugale degli amanti è indicata espressamente nel trattato

di Andrea come qualificante l’autenticità dell’amore. Queste cose Francesca le

sa: perciò dichiara a voce alta la sua colpa, che lei continua a non sentire

come una colpa.

E

ovviamente, ancor prima di lei, le sa l’autore della Commedia, che qui

si trova non solo a regolare i conti con la grande tradizione della cultura

cortese, ma anche a combattere con i fantasmi della propria giovinezza: non

altrimenti si spiega la forte intensità emotiva che pervade l’intero episodio,

e coinvolge, come mai in seguito, il visitatore dell’oltretomba fino al punto

estremo di non sopportazione (Io venni meno sì com’io morisse. / E caddi

come corpo morto cade).

Le

parole con cui Francesca si giustifica - e sono quelle racchiuse dalle terzine

famose, introdotte dalla triplice anafora Amor ch(e)..., Amor ch(e)...,

Amor... - sono parole care alle orecchie di Dante: con quelle parole sono

professati i principi dell’amor cortese, quasi nei termini di una traduzione

delle regole enunciate da Andrea nel De amore (16). Di più: il primo

verso (Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende) rimanda ad un autore

amatissimo (il padre / mio e de gli altri miei miglior che mai / rime d’amor

usar dolci e leggiadre), quel Guinizzelli, maestro indimenticabile, che

aveva cantato Al cor gentil rempaira sempre amore; un insegnamento ben

recepito dall’allievo, che l’aveva ripreso in un sonetto della Vita Nova

(Amore e ’l cor gentil sono una cosa, / sì come il saggio in suo dittare

pone).

Ma

anche il "saggio" aveva sbagliato: non aveva visto il pericolo

implicito nell’affermazione di quella identità (tra amore e cor gentile), non

era riuscito a liberarsi completamente della zavorra che tratteneva a terra

quell’idea dell’amore. Beatrice ha indicato un’altra strada: l’amore virtuoso

si determina, sì, fra persone fisicamente concrete, ma è capace di staccarsi

dalla materialità corporea, si risolve in un processo di purificazione

interiore, diventa elevazione al cielo. Fuori di questa strada c’è la

prevaricazione del "talento" sulla "ragione", e non varranno

nobili intenzioni e nobile sentire a salvare Francesca dalla dannazione eterna.

Per lei, e per la sua umana debolezza, potrà esserci "pietà", ma nel

buio del cerchio in cui è relegata sarà per sempre travolta dal turbine, così

come in vita si lasciò travolgere dalla lussuria.

III. Chi non patisce un

siffatto dramma interiore, ma ha invece solide certezze, è Jacopo Passavanti,

il frate domenicano vissuto nelle prima metà del sec. XIV, autore di un

trattato (lo Specchio di vera penitenza) in cui sono raccolte le

prediche da lui stesso tenute nella quaresima del 1354 (17). Servendosi di

racconti esemplari (exempla) quanto mai vividi, Passavanti intende

ammonire i fedeli ad astenersi dal peccato e a fare penitenza, se non vogliono

incorrere, dopo la morte, nei rigori della giustizia divina. Fra questi, l’exemplum

del carbonaio di Niversa è certamente uno dei più famosi (18); ed è anche

interessante per il nostro discorso, perché, essendo ancora una volta la

passione d’amore il peccato oggetto di punizione nell’aldilà, richiama

inevitabilmente alla memoria le precedenti visioni di Dante e di Andrea

Cappellano.

Vi

si racconta di come un carbonaio assista nottetempo, mentre veglia presso la

fossa accesa dei carboni, alla visione terrificante di una "caccia

tragica": uno cavaliere in su uno cavallo nero correndo, con uno

coltello ignudo in mano insegue una femmina scapigliata e gnuda; la

raggiunge e, senza pietà per le sue grida disperate, la afferra per li

svolazzanti capelli, la trapassa in mezzo al petto con il coltello e la

getta nella fossa dei carboni ardenti; quindi la riprende tutta focosa et

arsa, la carica sul suo cavallo e se ne torna al galoppo per la via

dond’ era venuto. La visione si presenta identica per tre notti, finché il

carbonaio ne parla al conte di Niversa, il quale assiste di persona alla

visione e quindi, per quanto spaventato, osa chiederne ragione al feroce

cavaliere. Costui gli rivela che tale atroce condizione, di cacciatore e preda,

spetta a lui e alla donna che fu la sua amante (entrambi, in vita, nobili alla

corte del conte), giacché noi, prendendo piacere di disonesto amore l’uno

dell’altro, ci conducemmo a consentimento di peccato a tal punto che lei,

per essere più libera, uccise il proprio marito; pertanto ora, per la legge del

contrappasso che regola la giustizia divina, lei, in quanto uccise il marito,

subisce ogni notte l’uccisione per mano dell’amante; e così come arse d’amore

per lui, ora è gettata da lui ad ardere nei carboni infuocati; infine, così

come in vita vide il suo amante con desiderio e piacere, ora lo vede ogni notte

con odio e terrore. Siccome poi, chiarisce il cavaliere, loro due peccatori si

pentirono in punto di morte, la misericordia di Dio mutò la pena eterna

dello ’nferno in pena temporale di purgatorio; pertanto egli sollecita preghiere,

elemosine e messe affinché le loro sofferenze siano alleviate.

Questo,

in sintesi, l’exemplum narrato da Passavanti. E non si può non avvertire

che, per quanto la pena descritta sia di purgatorio e non di inferno,

temporanea e non eterna, purtuttavia la stessa è così orribile che al confronto

impallidisce la pena di Paolo e Francesca (i quali, nel loro inferno, non si

vedono con odio e terrore, ma insieme vanno ancora legati da un amore

che sembra sfidare la stessa legge divina che li ha dannati). E’ evidente che

per fra’ Jacopo la passione d’amore non ammette scusanti, non porta con sé

alcun segno di nobiltà, è ormai soltanto esecrabile concupiscenza della carne:

la morale cristiana ha fatto valere appieno i suoi principi, senza più dubbi e

senza perplessità, quei dubbi e quelle perplessità che avevano reso così

dolorosamente lacerante l’incontro di Dante con Francesca. E si badi: non è

tanto l’uxoricidio, quanto il disonesto amore a determinare per i due (e

per la donna in particolare) una punizione così terribile; l’uxoricidio è

tuttalpiù un aggravante, certo una conseguenza, come ogni altra nefandezza, di

un peccato che comporta offuscamento della ragione (di un peccato proprio di

coloro che, appunto, la ragione sommettono al talento).

Dunque,

il disonesto amore: e "disonesto" perché adulterino. Niente di

più distante dalle teorizzazioni di Andrea Cappellano. Là l’adulterio, lungi

dall’essere deplorato, era raccomandato. Né si può pensare che in Passavanti la

"disonestà" sia associata alla mancanza di cortesia dei due

protagonisti; perché è vero che niente si dice sui loro costumi e che il

cavaliere non tenta di giustificare - a differenza di quel che fa Francesca -

con il "cuore gentile" la caduta nel peccato; ma è anche vero che il

loro nobile lignaggio lascia intendere di per sé, in mancanza di indicazioni

contrarie, un mondo di belle cortesie, all’interno del quale, secondo la

dottrina enunciata da Andrea, quell’amore, ancorché carnale e adulterino,

avrebbe avuto pieno titolo per realizzarsi.

L’ombra

nera della notte avvolge la scena, una notte lugubremente rischiarata dal rosso

vivo dei carboni accesi e del fuoco che spira della boca e degli ochi e

dello naso del cavaliere e del cavallo. E’ la notte che si addice al

peccato: la tenebra materiale corrisponde ora a quella tenebra che in vita rese

cieca la ragione, quando la lussuria consumò la sua malaugurata vittoria. Anche

per Francesca, nell’Inferno di Dante, c’è la notte, il loco d’ogne luce muto,

il buio senza tempo e senza fine del mondo sotterraneo. Se la luce è vita ed è

salvezza, non può esserci la luce per i maledetti da Dio.

Alla

luce piena del giorno avveniva invece, nella visione di Andrea Cappellano,

l’incontro del cavaliere con il corteo guidato dal dio Amore. Lì evidentemente

la passione amorosa non implicava in alcun modo l’idea di peccato; e questo non

solo perché, come s’è visto, ad essere punita era piuttosto la castità, ma

anche perché quell’oltretomba era associato ad un paesaggio terreno rischiarato

dal sole, la visione non comportava il passaggio ad una dimensione allucinata

ed angosciante, ma si compiva in un ambiente naturale i cui elementi, per

quanto dolorosi, sono riconoscibili e familiari, appartengono alla quotidianità

(il sole cocente, la polvere, i cavalli zoppi e macilenti, le spine) (19). E

ciò sembra appropriato ad una concezione laica che si serve sì, in ossequio

alle idee dominanti, di una visione ultraterrena, ma sostanzialmente tratta in

termini naturali e terreni una questione naturale e terrena come l’amore fra

l’uomo e la donna.

IV. Alla luce piena del

giorno avviene anche la visione di cui narra Boccaccio nella novella di

Nastagio degli Onesti (20). E questo sarebbe già il segno, se non ci fossero

anche altri e ben vistosi elementi, di una mentalità non più ossessionata dalla

paura del peccato e della dannazione eterna.

Si

tratta, come è noto, di una visione che presenta tali somiglianze con quella

del carbonaio di Niversa da far pensare che la fonte sia comune o che Boccaccio

conoscesse Passavanti (21).

In

breve. Nastagio, non corrisposto nel suo amore per una de’ Traversari,

si ritira da Ravenna a Chiassi. Qui un giorno, quasi all’entrata di maggio,

essendo uno bellissimo tempo, mentre immerso nei suoi pensieri si inoltra

nella pineta, si imbatte, verso il mezzo dì, in una bellissima giovane

ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche, che corre piangendo e

gridando, inseguita da due grandi e fieri mastini e da un cavalier

bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano. Nastagio vorrebbe

aiutare la fanciulla, ma il cavaliere - che si presenta come Guido degli

Anastagi, nobile ravennate, morto quando Nastagio era fanciullo - lo invita a

non impicciarsi e gli spiega che ciò che vede è voluto dalla giustizia di Dio:

lui infatti, innamorato non corrisposto di quella fanciulla, si era ucciso

disperato; lei, tutt’altro che pentita della sua crudele ostinazione, era morta

poco dopo; entrambi sono dannati all’inferno (22) e la pena consiste appunto in

questa caccia, per cui lui la insegue, la raggiunge ogni venerdì a quell’ora in

quel punto, la trafigge con lo stesso stocco con cui si era ucciso, la squarta,

estrae il cuore e lo dà da mangiare ai cani; quindi lei si rialza come se

niente fosse, ricomincia la fuga e ricomincia la caccia. E così avviene.

Nastagio, dopo essere stato per un po’ tra pietoso e pauroso, capisce di

poter sfruttare l’informazione a proprio vantaggio. Per il venerdì successivo

fa apparecchiare proprio in quel punto un grande banchetto, cui invita parenti,

amici e tutta la famiglia Traversari. La bella da lui amata, quindi, assiste

alla scena raccapricciante, ascolta la spiegazione del cavaliere e non può non

riconoscere che la stessa sorte della fanciulla dannata sarà riservata a lei,

se continuerà a rifiutare il suo amore a Nastagio. Pertanto nottetempo gli

manda una sua cameriera per fargli sapere che ella era presta di far tutto

ciò che fosse piacer di lui. Nastagio se ne rallegra, ma risponde che con

onor di lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie. Lei

acconsente e la storia si conclude con il lieto fine del matrimonio cui fa

seguito una lunga vita felice (23).

E

dunque qui la caccia infernale ha una funzione esattamente opposta a quella che

aveva nell’exemplum di Passavanti. Là doveva insegnare che cedere alla

passione amorosa è un peccato degno, dopo la morte, delle pene più terribili;

in Boccaccio, al contrario, è la ritrosia in amore ad essere indicata come

degna del castigo divino, e la visione serve a persuadere le donne che è bene

accondiscendere alla richiesta d’amore (24). L’effetto parodistico è evidente (25),

come è evidente che tale effetto è stato ottenuto innestando, sul modello

cristiano della caccia tragica, elementi che provenivano da tutt’altra

tradizione, e precisamente da quella che fa capo al De amore di Andrea

Cappellano (26).

Qualche

osservazione basterà a dimostrarlo.

Anzitutto,

i protagonisti della novella si muovono in un mondo che richiama alla memoria,

col nome stesso delle famiglie dei Traversari e degli Anastagi, ambienti di

gioiosa e raffinata cortesia (27); e cortesi sono i modi di Nastagio, sia

perché ama una donna di condizione sociale superiore alla sua (troppo più

nobile che esso non era), come espressamente raccomandato da Andrea (28),

sia perché, per amore, conduce la più bella vita e la più magnifica che mai

si facesse, seguendo il precetto della liberalità, fondamentale per un

amante cortese (29).

Entrando

nel dettaglio, non solo l’ora meridiana (di cui s’è già detto), ma anche la

stagione primaverile e il paesaggio ameno della pineta (30), che fanno da

sfondo alla visione di Nastagio, ne indicano l’affinità con la visione del

cavaliere nel libro di Andrea (31); e il tutto, in Boccaccio, contribuisce a

mitigare l’orrore della scena. Al contrario, l’atmosfera cupa e tenebrosa,

propria della linea Elinando-Passavanti, intendeva senz’altro accentuare

quell’orrore. Quanto alla scena in sé, è vero che il cacciatore è altrettanto

spietato e violento (la caccia è altrettanto "tragica") in ambedue le

visioni, di Nastagio e del carbonaio di Niversa: ma mentre in Passavanti la

distanza dal quotidiano è volutamente marcata con l’insistenza sul

soprannaturale (si pensi a quel cavallo e quel cavaliere che spirano fuoco dagli

occhi, dal naso e dalla bocca) e sul sangue (cadendo in terra con molto

spargimento di sangue, la riprese per l’insanguinati capelli), in Boccaccio

il soprannaturale è limitato, per così dire, allo stretto necessario (la

rinascita della donna dopo lo squartamento), ed anche l’opera del cacciatore,

pur con i suoi particolari raccapriccianti, è tutto sommato riconducibile alla

quotidianità di un lavoro da macelleria (il coltello sembra maneggiato con una

certa professionalità, quando il cacciatore dice aprola per ischiena, e quel

cuor... con l’altre interiora insieme... le caccio di corpo e dolle mangiare a

questi cani ; e poi, di fatto, quella aprì nelle reni, e fuori trattone

il cuore e ogni altra cosa dattorno, a’ due mastini il gittò); del resto,

quel banchetto preparato da Nastagio con cura e raffinatezza (fece le tavole

mettere sotto i pini dintorno..., fatti mettere gli uomini e le donne a

tavola..., essendo adunque venuta l’ultima vivanda...) fa pensare ad una

cortese brigata che si accinge ad assistere ad un piacevole spettacolo,

ancorché a tinte forti, invece che ad una terribile visione: tutt’altra

atmosfera rispetto a quella, paurosa ed angosciante, che incombe sul conte e il

carbonaio di Niversa in attesa dell’evento.

Se

ne può concludere, insomma, che Boccaccio tratta quel materiale medievale con

una sensibilità che non è più medievale, non solo perché rovescia beffardamente

le funzione di un exemplum edificante, ma anche perché, coi modi stessi

della narrazione, dimostra di non avvertire, se non pretestuosamente, la

presenza del divino (e del diabolico) nelle vicende terrene. Così come, circa

un secolo e mezzo prima, non l’avvertiva Andrea Cappellano, il quale,

altrettanto pretestuosamente, per trattare d’amore si era servito del

soprannaturale.

Nel

tramonto del Medioevo, è dunque la voce di Andrea che torna a farsi sentire: la

sua idea dell’amore che, fieramente osteggiata dalla Chiesa, per sopravvivere

aveva dovuto rinunciare alla sensualità e ricoprirsi di vesti cristiane, torna

con la sicurezza sorridente (e irridente) di un autore, Boccaccio, che di certo

non si sente trattenuto da scrupoli e obiezioni di tipo religioso.

Ma

l’etica cortese, cui Andrea aveva dato sistemazione nel suo trattato, viene

rivisitata e corretta alla luce dell’etica borghese, ormai trionfante nella

società cui Boccaccio appartiene. Si pensi, ad esempio, a una certa aura di

negatività che nella novella, a dispetto del precetto cortese della liberalità,

si riverbera da quello spendere smisuratamente di Nastagio (talché i

suoi parenti temono per il patrimonio); o anche, ed è elemento davvero vistoso,

alla scelta finale del matrimonio ‘onorevole’, che contraddice seccamente

quella precettistica. Bisognerà appunto considerare che Boccaccio, per quanto

guardi con sincera nostalgia alle idealità di un mondo ormai lontano, è pur

sempre l’interprete di una società (borghese) in cui si sono imposti altri valori,

si rivolge ad un pubblico per il quale il lieto fine non può essere dissociato

dall’amministrazione oculata del patrimonio e dal rispetto delle convenienze

sociali (32).

Si

potrebbe dire che etica cortese ed etica borghese si sono alleate, individuando

nell’etica cristiana il comune nemico. In altre parole, riconoscere il tono

parodistico della novella di Nastagio non vuol dire negare a Boccaccio l’intenzione

consapevole (del resto evidente in tanti luoghi del Decamerone) di

sottrarre l’amore al regno del peccato per collocarlo in quello dei bisogni

naturali dell’uomo. Passavanti è lontano, ma è lontano anche Dante. L’amore

terreno non è più esecrato come causa di dannazione, ma nemmeno è liberato dal

peso della sua materialità perché possa indirizzarsi al cielo: è semplicemente

accettato come una forza incomprimibile della natura, che determina, al pari e

più di altre, i comportamenti dell’uomo.

E

naturalmente non desta meraviglia che a tale mutamento di prospettiva dia voce

un autore così rappresentativo di quell’età di transizione in cui comincia ad

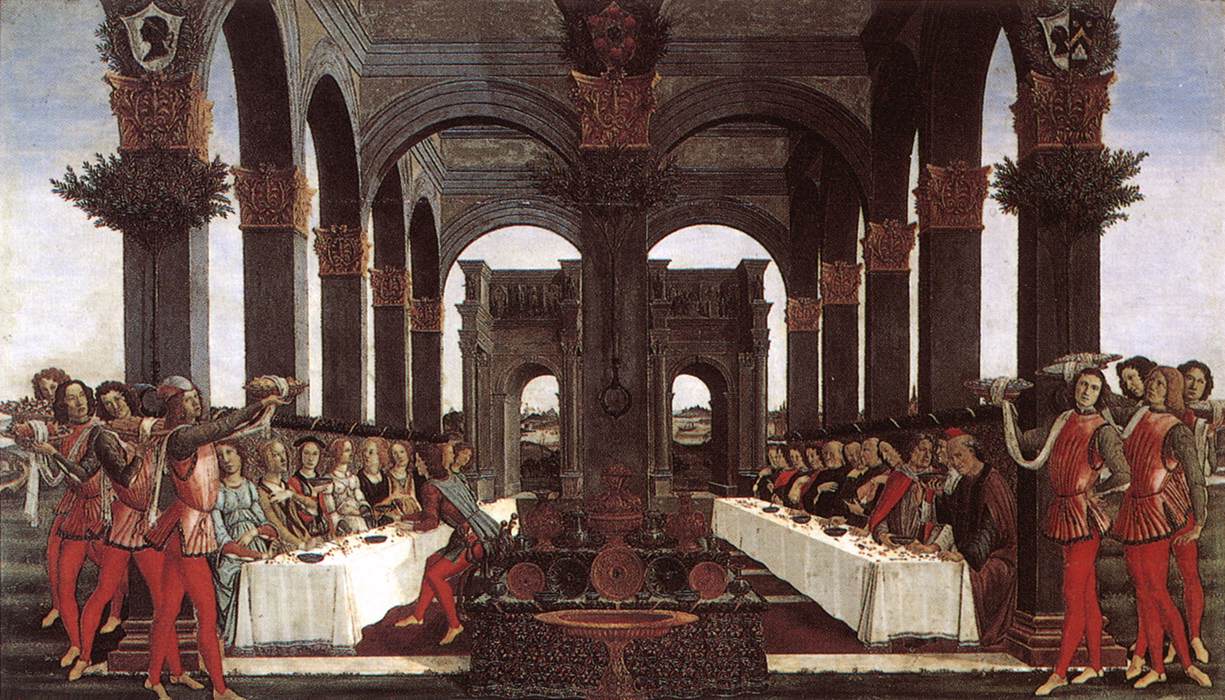

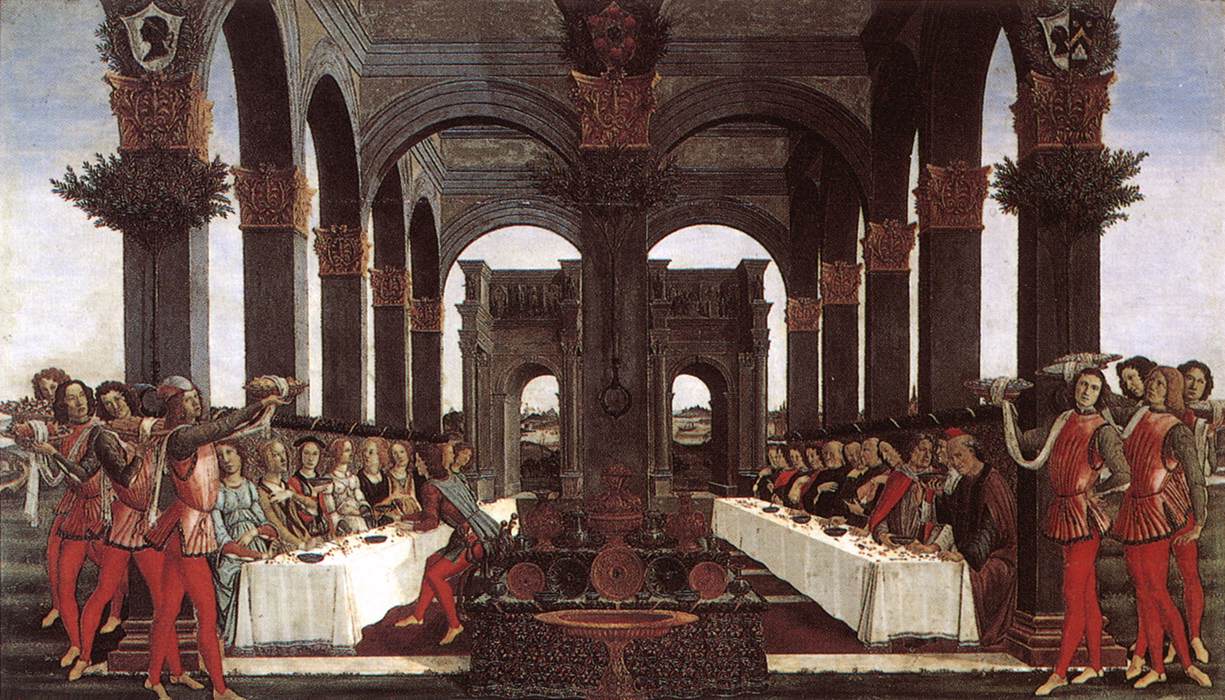

affermarsi una nuova concezione dell’uomo e del mondo. Non sarà un caso se alla

fine del Quattrocento, Botticelli - che pure opera in un ambiente di alta

spiritualità quale quello neo-platonico della corte di Lorenzo de’ Medici -

illustrerà proprio la novella di Nastagio in quattro tavolette destinate a

decorare la cassa da corredo per una sposa (33);

e se in pieno Rinascimento, Ariosto, visibilmente riallacciandosi a quella tradizione che risaliva ad Andrea Cappellano, immaginerà punite all’inferno, ancora una volta, le donne che non vollero amare ed essere amate (34).

e se in pieno Rinascimento, Ariosto, visibilmente riallacciandosi a quella tradizione che risaliva ad Andrea Cappellano, immaginerà punite all’inferno, ancora una volta, le donne che non vollero amare ed essere amate (34).

Marcello

TARTAGLIA

Articolo

pubblicato su Studi di estetica, 17

III serie, 1998,

a. XXVI

NOTE

2)

Si tratta di una concezione sulle cui origini (latine, germaniche, celtiche,

arabe) molto si è discusso, ma che indubbiamente - quali che siano gli stimoli

culturali in essa confluiti: si pensi, soprattutto, all’Ars amandi di

Ovidio - si pone come radicalmente nuova, sia rispetto alla tradizione classica

(che concepisce l’amore come sensuale, fonte di gioia e dolore, ma sempre, in

definitiva, come una malattia che fa perdere il senno), sia, come diremo,

rispetto alla concezione cristiana. Nuova è l’idealizzazione della donna, cui

l’uomo si sottomette con umiltà e fedeltà di ‘vassallo’, e nuova è l’idea

dell’amore come un sentimento nobile e nobilitante, proprio soltanto di chi ha

costumi, ed animo, ‘cortesi’ . Ed è una novità che impronterà di sé la cultura

occidentale fino ai giorni nostri. Della vastissima bibliografia in merito,

mi limiterò a ricordare gli studi più significativi: M. FAURIEL, Histoire de

la poésie provençale, Parigi 1846; E. WECHSSLER, Frauendienst und

Vassalität, in "Zeitschrift für französiche Sprache und

Literature", XXIV, Iena 1902; Das Kulturproblem des Minnesangs,

Halle 1909; J. ANGLADE, Les troubadours, leurs vies, leurs œuvres, leur

influence, Parigi 1908; A. JEANROY, La poésie lirique des Troubadours,

Parigi 1934; C. S. LEWIS, The Allegory of Love, Oxford, 1936 (tr. it., L’allegoria

d’amore, Torino 1969); A.J. DENOMY C. S. B., An Inquiry into the Origins

of Courtly Love, in "Mediaeval Studies", VI, Londra 1944; Fin’Amors:

the Pure Love of the Troubadours, its Amorality, and Possible Source,

ibid., VII, 1945; R. NELLI, L’érotique des troubadours, Parigi 1974

[Tolosa 1963]; R. BEZZOLA, Les origines et la formation de la littérature

courtoise en Occident (500-1200), Parigi 1944-63; M. LAZAR, Amour

courtois et "fin’amors" dans la littérature du XII siècle, Parigi

1964; C. CAMPROUX, Le Joy d’Amor des Troubadours, Montpellier 1965; A.

VISCARDI, Tradizione latina e origini romanze, in Le Origini,

Milano 1966 [1939]; I. MARGONI, Fin’amors, mezura e cortesia. Saggio sulla

lirica provenzale del XII sec., Milano 1965; E. KÖHLER, Sociologia della

fin’amors. Saggi trobadorici, Padova 1976; H. REY-FLAUD, La nevrose

courtoise, Parigi 1983 (tr. it., Parma, 1991). Per altre indicazioni

bibliografiche, rimando allo studio di R. Nelli sopra citato (tomo II, pp.

383-397), nonché alla bibliografia ragionata, a cura di A. M. Finoli, in

appendice a M. VISCARDI, Le letterature d’oc e d’oil, Firenze-Milano

1967 (pp. 429-452).

Nessun commento:

Posta un commento